我的手机成了“新农具”:驻村书记镜头里的枇杷畅销记

鹤林村的枇杷熟了,千亩枝头缀满金黄,却压弯了老农的脊背。本该是丰收的盛景,村落里却弥漫着焦虑的气息。每天清晨,总能看见村里一些老人背着金灿灿的果子,踩着露水往五公里外的镇集市赶。“今天背出去30斤,只卖了21斤,赚了95块钱。”魏大娘声音里满是无奈。

图1 在村道上向农户了解枇杷销售情况

我在走访中发现,全村1000余亩枇杷林,年产量超10万斤,却因销售渠道单一,每年至少有一半的果子烂在地里。作为驻村第一书记,我知道,这沉甸甸的枇杷,是农户的心血,更是我必须攻克的“硬仗”。

经过市场调研后,我发现周边乡镇的线下市场早已饱和。手机里划过的助农短视频突然点亮思路——何不试试这个“新农具”?但村民们疑虑重重:“拍个视频就能把我们的果子卖出去吗?”我没有多解释,带着手机钻进梁大爷的果园。晨光里,梁大哥捧着又红又大的枇杷对着镜头说:“我们这果子不打药、不催红,口感好、味道纯,”再配上剥开枇杷,咬一口甜到心尖的镜头......。第一条短视频就这样带着果香上线了。

图2 带领驻村工作队和农户录视频助销枇杷

视频发布后,我不停地刷新播放量、点赞量、评论区留言。没想到短短半天,播放量就突破了6000,评论区跳出留言:“怎么买?想尝尝!”村民们围在手机前瞪大了眼。趁热打铁,我们连夜召集种植户敲定网销方案。可枇杷娇贵,运输成了拦路虎。我跑遍镇里的物流公司,自费寄出100斤试单:蜂窝套、充气垫、托盘、定制纸箱……从省内到内蒙古,我记下每一个快递的运输时间和护果效果。最终定下“分级包装法”——省内用蜂窝套简装降低成本,省外用“蜂窝套+托盘”精装护果,远销内蒙古的果子要挑九分熟的果子,更加防烂。

图3 与村民们一起打包运往各地的枇杷(左一是杜金妮)

为了让短视频更具吸引力,我开始在网上学习视频剪辑。每天在床上捧着手机仔细拆解那些高流量、高点赞视频,琢磨它们的脚本设计和画面结构。从最初的视频拼接、添加字幕,到复杂的滤镜调色、背景音乐搭配,每一步都充满挑战。起初剪出的视频画面模糊、节奏混乱。但我没有气馁,不断总结经验,虚心向一些懂新媒体的年轻人请教。渐渐地,我的剪辑技术有了明显进步,学会了用特写镜头展现枇杷饱满的果肉,用字幕和特效突出果子卖点,用有趣的情景故事吸引流量。当我把新剪辑的视频播放给大家看时,村民们纷纷竖起大拇指,眼里满是期待。

图4 视频号中的作品与留言

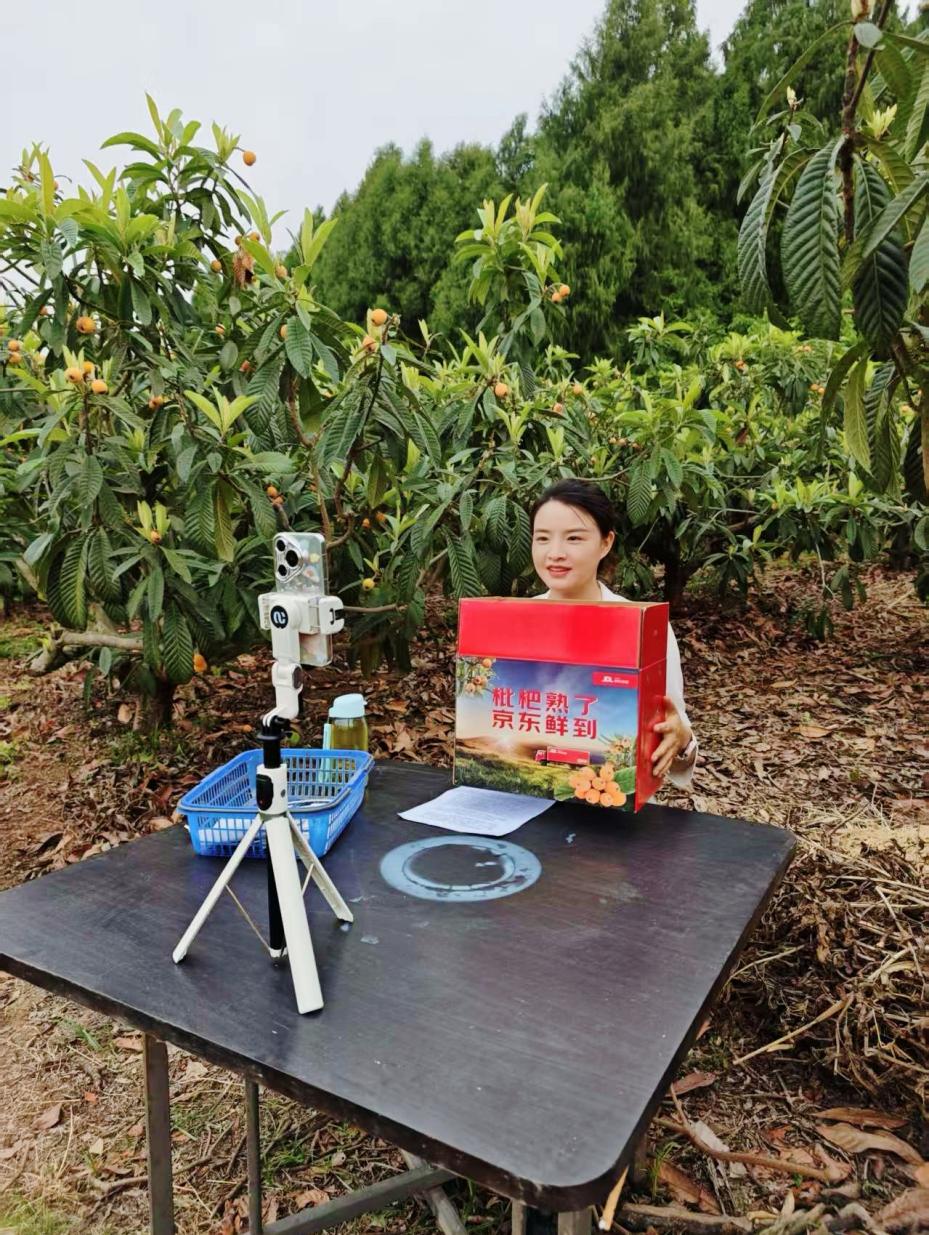

这些努力没有白费,精心制作的视频为后续的销售打开了局面。当短视频流量渐稳,我站上了直播台。头顶烈日,站在翠绿的枇杷林里:“大家好!我是鹤林村驻村第一书记杜金妮......,这是我们鹤林村的生态枇杷林,王大爷正在分拣果子,让他给大家说两句!”镜头一转,70多岁的王大爷凑近话筒:“娃娃们放心买!我们的枇杷味道甜,水分足!”直播间里,网友看着现摘、套网、装箱的全程直播,1个小时内200余单刷屏。有北京网友留言:“这么努力的驻村书记,必须支持!”

图5 在枇杷林里开直播推销枇杷

如今,鹤林村的枇杷通过短视频和直播,销往了全国各地。今年枇杷地里的烂果少了,村民眉间的焦虑少了。田大娘乐开了花:“现在坐在家里,就能把果子卖出去,这日子真是越过越有盼头!”

图6 鹤林村枇杷销往全国各地运输单

图7 枇杷销售出去了农户乐开了花

一部手机、几段视频,不仅打通了山路与城市的阻隔,更让“黄金果”结出了“数字花”。乡村振兴既要脚踏实地,也要敢于创新。一部手机、几段视频,不仅打开了农产品的销路,更点燃了村民对美好生活的向往。作为驻村干部,我将继续用镜头记录乡村故事,让更多“鹤林好物”乘着数字经济的东风,飞向更广阔的天地。